En tiempos remotos para lavar la ropa había que ir al río. Cada población tenía designado el afluente de agua dulce adecuado para este menester. Desde la fundación de Caracas, las lavanderas debían acudir al Anauco. La proximidad de la limpia corriente con la ciudad era una de las razones para que fuera de esta manera.

El río Catuche, por el contrario, estaba destinado a alimentar las fuentes públicas y las privadas. El Guaire quedaba muy lejos del casco urbano y, por añadidura, tenía otro problema insalvable: no tenía piedras. Este hecho era fundamental, por cuanto las rocas más pequeñas se usaban para restregar la ropa, mientras que en las grandes se extendían las prendas al sol para que se secaran. Eran los "secaderos".

Una de las actividades remunerativas destinadas a las mujeres de bajo nivel socioeocómico era de lavanderas. En tiempos de esclavitud, tocaba a ellas mantener limpias las ropas de sus amos. Pero aquellos que no tenían esclavos debían acudir a estas trabajadoras, pues no estaba entendido que un hombre fuera a restregar su ropa en el río.

Sin embargo, el hecho de ser una labor estrictamente femenina no fue obstáculo para que el señor José A. Calcaño pidiera la patente (que, en esa época, se denominaba "privilegio") para instalar un negocio dedicado a "lavar ropa por medio de máquinas". Se le concedió el permiso el 18 de abril de 1856. Ocurría, así, que un hombre irrumpía en un campo estrictamente femenino. Pero con máquina y todo, se me ocurre pensar que no era él quien se mojaba las manos: tendría empleadas que adelantaran el trabajo.

Calcaño ya escribía los versos que, con el tiempo, le otorgarían justa fama. Desde luego, tuvo mayor fortuna como poeta que como empresario de la ropa limpia. Señalo lo anterior porque, muy pronto, le salió competencia. Imagino la sorpresa que se habrá llevado cuando se enteró de que su rival no era un congénere sino una mujer.

Se llamaba Petronila Ibarra y, sin dudas, fue mucho más avanzada en lo que a aplicación de nueva tecnología se refiere. Y es que esta vecina de Caracas solicitó el privilegio para introducir "la industria de lavar ropa por medio del vapor". El permiso oficial le fue concedido en octubre de 1857.

Asunto insólito en la Venezuela del siglo XIX que una fémina se atreviera a instalar un negocio de esas dimensiones. Si fue asombroso que un hombre instalara una máquina para el lavado, mucho mayor fue, sin duda, que lo hiciera una hija de Eva. Lamentablemente el expediente donde está la solicitud de la nueva empresaria para que le otorgaran la patente, no se conserva en nuestros archivos del siglo XIX. Por tal razón, no queda a nuestro alcance conocer la descripción del equipo y su funcionamiento, la descripción de los beneficios de la novedosa máquina y el dibujo detallado del artefacto, y las piezas fundamentales que lo definían.

En ausencia de esos datos tan fundamentales, tuve que buscar más información en los periódicos del momento. A partir de esa búsqueda, puedo agregar que así como no se encuentra en la prensa diaria noticias referidas al servicio que ofrecía Calcaño, sí las hay del brindado por Petronila Ibarra.

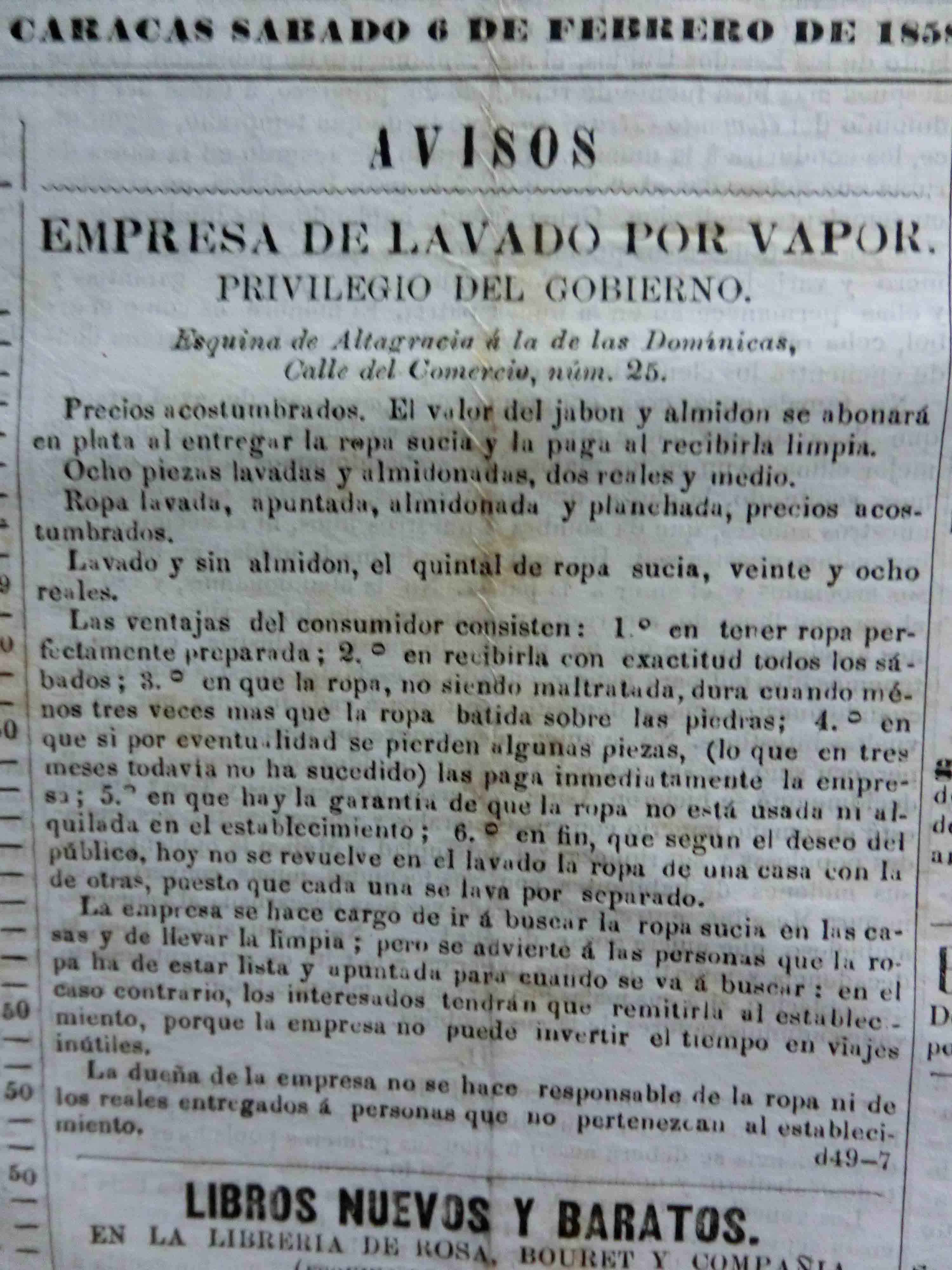

Gracias a esos avisos, sabemos que quedaba entre las esquinas de Altagracia y las monjas dominicas. Nos enteramos, además, que no sólo lavaba sino que almidonaba y planchaba las piezas, pero advertía que el almidonado y planchado eran opcional. El cliente pagaba el precio del jabón y almidón al momento de entregar la ropa sucia, y el valor del lavado al recibirla limpia.

Un atractivo adicional del aviso que publicaba Petronila Ibarra se recogía en las ventajas obtenidas por los clientes que contrataban su servicio. Primero, garantizaba ropa "perfectamente preparada". En segundo lugar, aseguraba al cliente que recibiría la ropa "con exactitud todos los sábados". La tercera bondad de su servicio al vapor era "que la ropa, no siendo maltratada, dura cuando menos tres veces más que la ropa batida sobre las piedras". La cuarta garantía de su idoneidad consistía en que si se perdía alguna pieza, la pagaba inmediatamente. El quinto argumento no podía ser más peculiar: prometía que las piezas que le confiaban no serían usadas ni alquiladas en su establecimiento. Finalmente, y en atención al deseo del público, "no se revuelve en el lavado la ropa de una casa con la de otras, puesto que cada una se lava por separado".

Para mayor satisfacción de la clientela, la empresa se hacía cargo de buscar la ropa sucia en las casas y de llevarla limpia. Pero advertía que si el despacho no estaba listo para cuando se iba a buscar, los interesados tendrían que remitirlo al establecimiento. Y, en este punto, remataba con esta precisión: "porque la empresa no puede invertir el tiempo en viajes inútiles". La última aclaratoria del aviso salía de boca de una auténtica mujer de negocios: "La dueña de la empresa no se hace responsable de la ropa ni de los reales entregados a personas que no pertenezcan al establecimiento".